Neue Studie stellt Theorie des „vulkanischen Winters“ nach Toba-Ausbruch in Frage

Neue Forschungsergebnisse hinterfragen die bisherige Annahme, dass der Toba-Superausbruch einen globalen vulkanischen Winter verursachte. Stattdessen deuten die Ergebnisse auf eine unerwartete regionale Erwärmung hin.

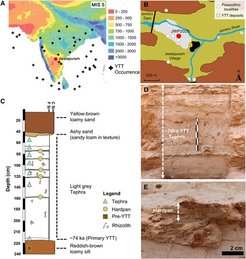

Der Ausbruch des Vulkans Toba auf Sumatra vor rund 74.000 Jahren galt lange als die Ursache für einen jahrelangen vulkanischen Winter, der die Menschheit an den Rand des Kollapses gebracht haben soll. Doch eine Studie an der Jwalapuram-Stätte in Indien zeichnet nun ein deutliches komplexeres Bild darüber, was nach dem Toba-Superausbruch tatsächlich passierte.

Anstelle von Hinweisen für eine globale Kaltzeit, fand das internationale Forschungsteam, geleitet durch Gopesh Jha vom Max-Planck-Institut für Geoanthropologie, mehrere Anzeichen für eine mehrjährige regionale Erwärmung. Mithilfe einer Kombination verschiedener Techniken, darunter Röntgen-Fluoreszenz, Stabilisotopenanalyse und Elektronenmikroskopie, rekonstruierte das Team, wie sich die Umwelt nach dem Ausbruch veränderte. Ihre Ergebnisse zeigen eine fortschreitende Verwitterung vulkanischer Ascheschichten und eine starke Evapotranspiration, was darauf hindeutet, dass das lokale Klima heißer und trockener, nicht kälter wurde.

Die Ergebnisse stellen die langjährige Annahme in Frage, dass der Vulkanausbruch eine globale Umweltkatastrophe auslöste und dadurch den Genfluss menschlicher Populationen hemmte. Nichtsdestotrotz hätten eine Erwärmung und damit einhergehende Dürren zu großen Herausforderungen für die die damaligen Ökosystemen geführt, jedoch nicht zu einem katastrophalen Massenaussterben in Südasien. Stattdessen legen die Erkenntnisse nahe, dass sich die Umweltveränderungen über mehrere Regionen drastisch unterschieden.

Das Team geht außerdem davon aus, dass der Ausbruch des Toba auch wichtige Klimasysteme wie die südliche Oszillation des El Niño und den indischen Sommermonsun störte, was zusätzlich zu einer Erwärmung beitrug. Indem sie feine Veränderungen in der chemischen und physikalischen Zusammensetzung der Ascheschichten („Tephra“) untersuchten, gelang es dem Team, die Geschichte unmittelbar nach dem Ausbruch zu erfassen, die stark von den bisherigen Modellen abweicht, welche zum größten Teil auf Eisbohrkernen und Klimasimulationen basierten.

Neben einer Revision des Toba-Ausbruchs, betont das Team auch die neue Methodik, die sich als besonders leistungsfähig und geeignet zur Untersuchung der Folgen historischer Vulkanausbrüche erwies. Das Team geht davon aus, dass ähnliche Multi-Proxy-Techniken zur Untersuchung anderer großer Eruptionen wie des Campanian Ignimbrite in Europa oder des Dawson-Ereignisses in Nordamerika eingesetzt werden könnten, um den Einfluss schwerer Vulkanausbrüche auf regionale Ökosysteme und darüber hinaus besser verstehen zu können.